这是一个传统的古村落——宋家庄,地处晋东边陲的平定城南。早在新石器时代就有先民于此繁衍生息,开枝散叶。到了明、清时期,田地不足耕种,难以糊口,于是便纷纷外出经商以补贴家用。据现存的碑刻记载,清嘉庆至光绪年间,这个村子在境内的商号已达38家,在外商号竟有260余家,且遍布大江南北,黄河两岸。在掘得第一桶金后,宋家庄的商人们以雄厚的财力完成了对乡土风貌的全新改写。遍布于村落街巷的30余座古朴清雅的古民居,便如同雨后春笋般以各自独特的风韵和魅力,点画着这个古村落文化与历史的厚重书页。

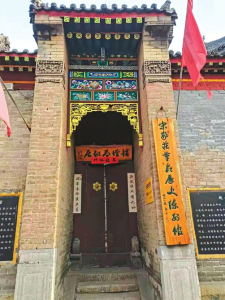

走进三门四柱的“明清一条街”古牌楼,目望联语“北仰冠山钟灵毓秀学融天地;南依石楼民风淳厚文传古今”,似乎在告诉我们这条行走了千百年的古街,所蕴涵着何等丰富的文化宝藏。

大清乾隆元年(1736年),院主王进学经过上几代人的积累,终于把始建于大明万历年间的老院扩建完成。竣工的这一天,鞭炮齐鸣,锣鼓喧天,方圆几十里的乡亲们都赶来贺喜,当牌匾上的红布揭下来的瞬间,人们看清了“垂恕堂”和“垂裕堂”两块靛蓝底色,金粉描漆的6个大字。

垂者,蕴含传留后世之意,恕,乃是以恕己之心恕人;裕字,虽本义指富饶、富足,但在此处亦可引申为丰富与从容,功绩与福祉。人们站在吞口式门楼前仔细端详,只见高大的门额之上,雕刻着梅、兰、松、竹、鹿木雕图案,周围装饰着牡丹和双凤,门罩镂刻着八仙的法器,有着趋吉避凶的心愿,加上木雕斗拱陪衬,可谓独具风采。

长长的甬道正对着一座砖雕影壁,影壁横额两端雕刻瓜柱,之下便是菱形方砖砌筑的主体,四周雕饰着葡萄、牡丹和祥瑞奇兽。跨过二门是建有廊柱式倒座戚位3间瓦房的前院,柱础石上莲花撑起前檐。戚位门正对垂花门,门顶是硬山结构,门檐上的木刻均施以彩绘,富丽堂皇,看得随行的人们啧啧称奇。

在中院,只见左右的3间厢房略退于廊檐之后,别有韵味。绕过中厅两侧通道来到后院,放眼看到拱券形制的5眼窑洞,正中的窑洞建有带廊柱的画檐,流云飞动,龙翔其上,自有一番风致。后院两侧建有3间绣楼,皆是雕梁画栋,色彩斑斓。主院左侧建有跨院,跨院各建有厢房、过厅和窑洞,曲径通幽,别有天地。

清康熙末年(1722年),一座崭新的院落拔地而起,院主王进宝是一位翰墨高手,因此把新修的院落取名“换鹅堂”。据传说,在山阴有一个道士想找王羲之写一卷《道德经》,可他知道书圣是从不轻易替人写经书的,后来,他打听到王羲之十分喜欢白鹅,就特地养了一批好鹅。王羲之听说后,就专程跑去看了,只见清澈的河里一群白鹅正悠闲地浮游着,高高的红顶,雪白的羽毛,实在是惹人喜爱。于是就派人找到道士想买这群鹅。道士听后笑着说,只要先生替我誊写经卷一轴,我就把这些白鹅送与先生。王羲之听后毫不犹豫地写了经书,并高兴带走了白鹅。因此也流传下了一段风雅的传奇故事,院主人取此堂号,是寄望于在笔墨意趣上得到书圣王羲之的真传,亦有跨越时空的仰慕神交之意。

换鹅堂为二进带跨院的穿心四合院,大门设在东南的巽位,拾阶走进大门,在左厢房的山墙上镶嵌着竹节方砖的影壁,右侧是3间大瓦房,明柱、廊檐、起脊、硬山顶。后院左右厢房各3间,正面建有4眼窑洞,左3眼正中的额枋与垂花重门相对,最为称奇的是一对弹瓶式雕花明柱底座,据说是前明的遗构,汉白玉材质,半米多高,精雕细刻,十分罕见。

最右边的一眼窑洞偏入跨院,院中建有窑洞4间,上面建高房7间,起脊上团花锦簇,生动逼真。高房其右架设悬空通道可通入供子弟们学习的学坊,按二三二的组合排列。登临远望,气象不凡。

清乾隆、嘉庆年间,一对高约十几米的双斗旗杆,在乡民的喝彩声中耸立在一座院门的两侧,方形的旗斗上彩旗飘扬,仿佛在向世人展示着一种荣耀,一项殊荣。这是曾任守御所千总王寿元和时任吏部员外郎,诰授朝议大夫王光国的宅邸——三槐堂。

说起“三槐堂”,早在北宋年间大文豪苏轼曾为王巩写过一篇铭文《三槐堂铭》,文中以种槐比喻种德的高论,歌颂了北宋时期王氏一族“修德于身,责报于天”的德行高标。“郁郁三槐,惟德之符”一句成为了定义王祐及其后人和劝世崇德的千古佳话。院主对院落的命名,亦是希望后人能够明理修德。

走过墀头上雕刻着“八宝如意”,门础石雕有“松鹤延年”,门楣上镂雕着“喜鹊登梅”的吞口门楼,只见一座砖雕的影壁前镇宅石狮威猛高大,细如发丝的卷鬃,顾盼生姿的神态,无不让人拍手称赞。绕过垂花门走进中院,廊檐的额枋上或青或黄或红,颜色各异,题材有湖光山色,戏曲人物,梅兰松竹等等,在蝴蝶纹、绣球纹、凌花纹等的映衬下,巧夺天工,意趣十足。穿过中堂来到后院,两厢的木质绣楼格外引人注目,窗棂上雕刻着荷花莲叶,方格如意,挂落上或是一对花鸟,或是数株水草,或是慈姑祥云,或是渔樵耕读,或是槐荫连枝,油饰彩绘,美轮美奂。正面的4孔窑洞立有宽大的抱厦,檐梁之上的云雀精灵,线条流畅,羽翼舒展。

正面的4孔窑洞顶上建有望楼,像古代长城上的烽火台,它雄踞高处,俯瞰着村落的宁静与祥和,更守卫着等级森严的宗法制度。洞顶二层建筑是廊柱出檐式结构,房前空地宽阔,可摆桌畅饮。

三槐堂别院屋顶为单坡式,整个院落成长方形,规格略小于正院。出别院绣楼的拱券门,是三槐堂的学坊院,上书遒劲有力的砖雕楷书“翰墨轩”3个大字。再往里走是闲院——后花园,种植三棵古槐、四时花卉和竹木,以及太湖石缀景其间。

依据山形而建的5座大院,自大清乾隆年间至光绪年间屡有修葺,是王进城及子孙的“蕴华堂”。取这个堂号显然是寄希望于后世,能够在这深深庭院中蕴藏天地之间的灵气,收纳世间之辉光。层次错落的蕴华堂分为上下两院,下院二进带跨院的四合院,两座院内部并排相通,皆建有戚位、垂花门、廊柱牵檐。上院三座,建于下院之上,远望如同天梯,寓意着步步登高。

清嘉庆二十四年(1819年),一座建于高处的二进带跨院的房子竣工,这座沿着由北向南石砌缓坡呈“之”字形方可走进的大院,是候补直隶州王钧国的宅院——珠树堂。以此来命名堂号,可见用心良苦,既有高洁俊才之意,又隐喻唐初王勃三兄弟文采称美之词,曾经有诗为证“云护金陵龙虎壮,月明珠树凤凰栖”;“借问欲栖珠树鹤,何年却向帝城飞”;“昆玉楼台珠树密,夜来谁向月中归”;“梦中犹得攀珠树,别后能忘倒玉山”等等。

从吞口门楼拾阶而上,迎面是镶嵌在左厢房山墙上的砖雕影壁,竹节、蕙草、吊瓜雕刻得细腻生动。前院5间起脊硬山顶瓦房正对垂花门,过垂花门进后院,是砖砌9眼窑洞,厢房,正窑皆为出檐廊柱结构。左右跨院各建有窑洞、什物间、厨房,再往后可通往仁恕堂的学房院。远远望去,筒瓦熠熠生辉,屋脊起起伏伏,加之又建于高处,显得分外巍峨不群。

清道光十四年(1834年),又一座三进带跨院的建筑群赫然落成,两个一米多高的方形台基上,两根粗壮的楹柱伫立在八棱形雕刻有莲瓣的柱础石上。高大的门额、门枋上雕刻着仙鹤与瑞兽,门罩上祥云飞动,亦梦亦幻。这座造型独特的门楼美其名曰“状元台”,在古州仅此一例,可谓独领风骚。这座院落是曾任三品将军王裕国的宅院,堂号取名“柳树堂”,是他的5位兄长集资所建。堂号之意既有挽留根脉之愿,又蕴含着刚柔相济,以应中和的儒学之思。

走进院中,垂花门正对戚位房,中厅为五间七架,后院为明四暗一的窑洞,窑顶上建有高房5间,亦是画栋雕梁,彩绘华贵。左右跨院潜隐于旁侧,各建有瓦房6间。

除此之外,还有遇贤良或是不肖之人皆秉持端肃尊重之心而命名的“敬一堂”;以塑造德行高致为准绳而命名的“树德堂”;以遵循道义为修身之本而取名的“遵道堂”;以儒家仁爱宽容为处世原则而命名的“仁恕堂”;以期望后世子孙遵从纲纪的“四正堂”;以劝诫世人保留一颗童真之心的“保真堂”;以矢志变法维新,拯救民族为己任而定名的堂号“铭新堂”;以遵从教化为修养而取名的“遵化堂”……

还有李氏家族院落7座,赵家院鸳鸯院2座,孙家院2座,都是三雕唯美,建筑考究的精品之作。

这些凝聚着古代工匠智慧和美学追求的座座院落,让我们感受到对生命理解的灿烂。

一座座规整的古院落,被幽深的岁月悄悄打磨,精心收藏起来。一凿一刻、一景一画,都能让我们感受到一种生生不息的脉动。这些古民居不只是宋家庄人生命繁衍的场所,更为重要的是一个传承精神的领地。

到了道光元年(1821年),三槐堂院主王光国独自捐银400两修葺山西贡院。《山西通志》一四四卷《义行录》记载:道光初年,王光国独修贡院,为士林所称。时任平定州牧旌以匾曰“积善余庆”;儒学与绅士赠匾“义绳祖武”、“率祖攸行”。第二年,他又施银200两修完了平定州的冠山槐音书院,受到乡民士族的敬重,赠匾“六行维敦”和“槐荫庇宗”,以示仰慕之情。可见三槐惟德,并不是浪得虚名。文林郎王轼遗孀张氏,深识大义,施嘉山书院膏火银4000两,儒学绅士赠匾曰“孝义兼尽”、“承先乐善”。道光九年(1829年),树德堂院主为村里改造大同阁主动施出地基“纵横四丈有奇”,一时间在古州传为佳话,可与清代礼让墙“六尺巷”的典故相媲美。“树德”一词,可谓是实至名归。

道光十六年(1836年),垂恕堂后人王观国、王承绪叔侄二人捐资以助平粜,稳定粮价,赈济乡里,时任平定知州旌表匾额“谊敦任恤”,村人赠匾“拜仰仁风”。光绪四年,换鹅堂院主王彭龄、三槐堂王永生、蕴华堂王嘉璧3人捐银1800两,赈济粮食百十担,用以救济光绪三年的平定州灾害。州牧孔公旌表匾额曰“急公好义”。

光绪末年,蕴华堂院主王汝翼深谙岐黄之术,并专设药铺以为济世,凡乡人贫者,免诊脉开方之资;如遇赤贫者,免资赠药。在他任职时期,管理村政甚为严格,如禁止在河道倾倒垃圾,各户门前要及时清扫,并在南川河堤岸两旁遍植树木以美化环境。可见“蕴华”二字,并非是沽名钓誉。

近现代以来,当民族危难之际,这些深宅大院中又奏出一曲曲热血青年慷慨从戎的铁血华章。赵家院的赵增益、赵增寿毅然参加抗日队伍,在太行二分区的情报、作战前线屡立战功。在李家垴下院里陶鲁笳召开秘密会议,发动群众参加抗日。六庆堂后人王建邦在抗日和解放战争中勇斗敌顽,书写出一个共产党人的坚定与豪迈。保真堂后人王希奋、王希恺姐弟在抗战时期参加革命,在妇联、抵御日寇及南下剿匪战斗一线战绩赫赫,受到人们的称赞。小沟园王氏院后人王遵典先后送3个儿子参加党的队伍,在3个孩子相继为国捐躯之后,他擦干眼泪又奔赴支援太原战役的后勤工作中……

品读这些古民居院落,令人思绪万千……

张旭东

免责声明:三晋新闻网转载文章,目的在于传播更多信息,丰富网络文化,稿件仅代表作者个人观点,与三晋新闻网无关。其原创性以及中文陈述文字和文字内容未经本网证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本网不做任何保证或者承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。转载并不代表本网赞同其观点,也不代表本网对其真实性负责。您若对该稿件由任何怀疑或质疑,请即三晋新闻网联系,本网将迅速给您回应并做处理。